外交部发言人推荐!姚之河村的精彩蜕变:从“

栏目:公司新闻 发布时间:2025-11-15 11:05

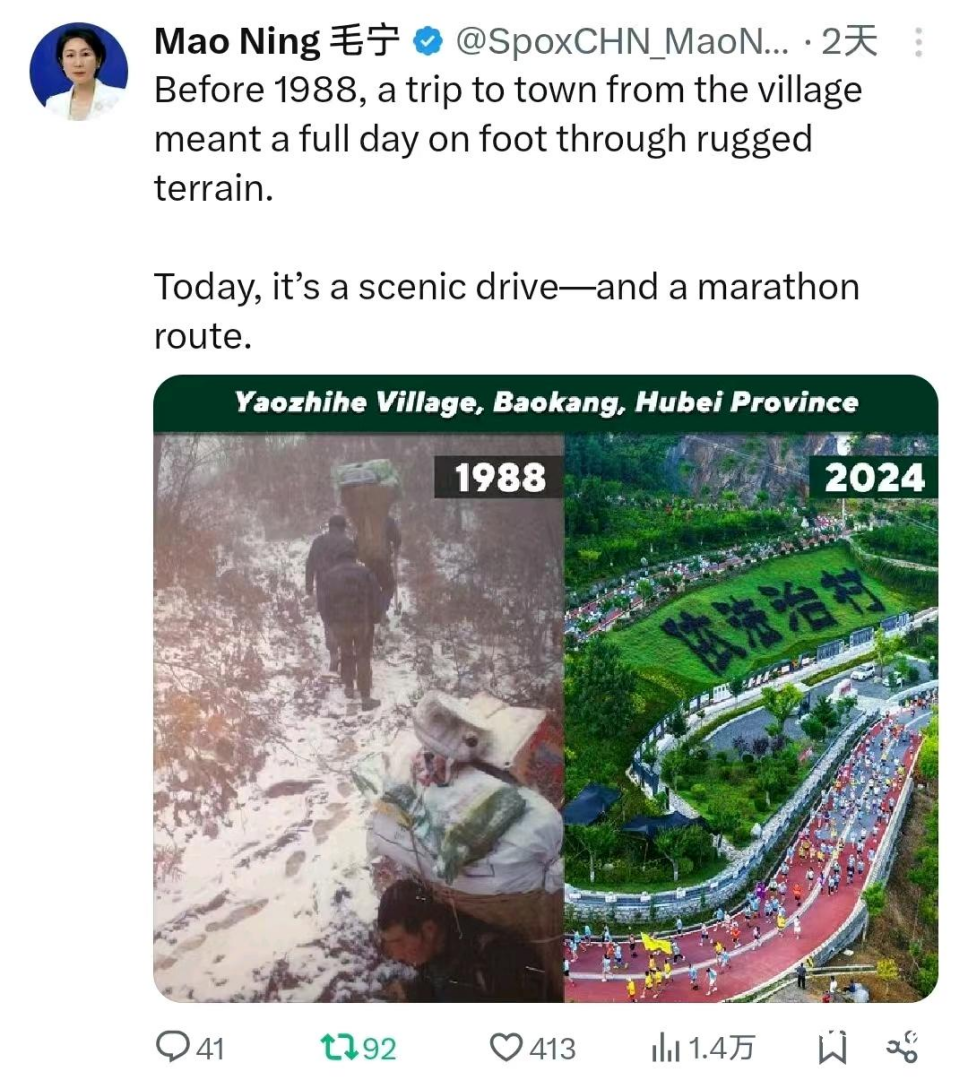

过去和现在的对比图和文字:

1988年

村民们在雪地里走过崎岖的山路

需要一整天的时间才能到达小镇

2024年

曾经危险的道路已经变成了一条有吸引力的自动驾驶走廊。

这里已成为马拉松赛事的热闹赛道。

从“步行下山”到“自驾”的明显转变

用极简主义的图形语言

概述姚之河村的生态与生活方式

文化与旅游结合的华丽转身

姚志和村从封闭村变身

迈向文化旅游目的地

引起海外网友热烈的屏幕关注和互动

从“有饭吃、有衣穿、有煤油灯亮、有茅屋住”,到今天的“全国文明村”、“全国乡村治理示范村”、“中国山区幸福村”,姚之河村经历了怎样的转变?

在2025年7月29日,《向阳日报》头版发表文章《从“依托大山、山食”到“护山富山”——姚氏对落实“两山”理念治河的回答》,深入解读了姚氏治理流域的转型发展实践。今天,我们特意回顾了这篇文章,希望与读者一起回顾一下姚河治理的再生与转型过程。

从“依托山、吃山”到“呵护山、富山”

- - 落实“两山”理念治河为您解答

包裹着的景山,青山遍地。在向阳、十堰、神农架森林交界处的高山上,有一颗山林明珠——保康县姚之和村。

这里的平均高度超过1600米。 “这山大石多,出门要爬上去。”这个曾经气候寒冷的贫困村如今不仅成为保康县“最富裕村”,还跻身第三批全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,并连续六年荣获“全国文明村”称号。

姚致河人民自力更生、团结奋斗,谱写了山村巨变的壮丽史诗,随着“两山”改造的实施,实现了中国资源型乡村的壮丽跨越。

穷了就想着创新,劈山开矿

七月如火,但茂密的森林和高山峡谷却让瑶枝河凉爽宜人。上海、湖北武汉、河南南阳等地的游客慕名而来,姚至太极养生中心往往一房难求度假酒店、云岭度假民宿等

当你继续前行时,风景会发生变化,你所看到的都是绿色。漫步村中,青山绿水,令人心旷神怡。很难想象这个地方曾经如此封闭和落后。

20世纪80年代末,姚之和村是保康县最贫困的村子,没有路、没有电,农民年收入不到100元。村民们自嘲道:“我们吃着救济粮,穿着破烂的衣服,点着煤油灯,住在那些房子里。”

转机出现在1988年7月,在桐树堡的一头牛前,6名村党员庄严宣誓:修路修矿,摘掉“贫困标签”!大家一致决定请村里的民办教师孙凯林担任带头人。

为了打开出山路,孙凯林拿出多年积蓄的4000元积蓄盖起了房子,并与其他村干部合作借钱3000元购买炸药、雷管等爆炸物品。

开始工作时,天寒地冻,山上有三层以上积雪。一些村民投降了。孙凯林带领党员高呼:“要吃苦,就当党员吃苦;要死,就必须先努力奋斗”! “他在腰上系了一根绳子,从岩石上滑到了山上。他挥舞着锤子和镐,无视贫困中战争的第一门大炮。

就这样,在村“两委”的领导下,姚之和村干部群众一段一段地开山修路。历时10年,开通公路隧道18条,修建桥梁11座、拱涵16座,修建连接外界与悬崖峭壁的村级公路136公里。在此期间,有3人丧生,8人因损坏致残。

连接出去的路边天地打开了,磷矿卡车送来了,村民的腰包鼓起来了,村集体也进行了积累。然而,财富积累的背后却是令人惊讶的代价。

最高峰时,村里有40多个矿井同时作业,52公里的矿带上出现了洞。矿渣随意倾倒,堵塞河流,造成严重的水土流失。选矿废弃物未经处理直接排入穿过村子的两条小河。河水变得浑浊,鱼虾不见了。矿车在尘土中行驶,矿区附近常年尘土飞扬。森林覆盖率大幅下降,野生动物栖息地遭到破坏。

看似繁荣的“蝙蝠经济”建立在流沙之上,透支了子孙后代的生存基础。站在发展的十字路口,人们陷入了迷茫。

绿色觉醒ng,保护山水

“如果我们不小心挖坑,毁了青山,不仅毁了我们自己,也毁了我们的子孙后代!”村党委扩大会议上,孙凯林的话被听进去了。

一场深刻的“绿色觉醒”引发了一场从获取到回报的“绿色革命”。

——行业转型发展聚焦环保。

面对巨大的经济利益和村民的质疑,村“两委”顶住压力,毅然决定关闭所有露天矿山和8个不符合环保需要的矿点。全村矿点数量由最高峰时的40多个大幅减少到不足10个,矿山全部实现标准化。成立磷化工院士工作站,高薪聘请全国知名磷化工专家研究探索矿业经济发展。采用国内先进技术,开展窑法磷酸技术研究,实施产业创新升级。

——修路不分山,隧道护青山。

觉醒后的姚之和人民将“生态优先”刻在骨子里。 2008年,在修建连接重要矿区的道路时,由于山体挡住了道路,该村决定修建隧道而不是明渠。虽然成本增加了几十倍,但这条穿山隧道最大程度地保护了山上植被。

——浊气止流,清泉归来。

在姚枝河1258磷矿1140号主坑口,先进的污水处理线24小时运行。经过四级净化处理,洞内水质清澈,适合人畜饮用水流从出水口以每秒0.3立方米的流量沿台阶倾泻而下,注入马面河。成群的小鱼在出水口嬉戏。瑶枝河里有6座这样的污水处理厂,村里的污水全部在出去的路上就见了肚皮。同时建立河道巡查制度,严禁生产生活污水直接排入河道。

——认识与管理并举,矿山披上新绿。

组建专业绿色化工队伍,常年奋战在矿山修复第一线。动员村民在房前屋后、田边、陡坡上种植核桃、柿子等果树和杜仲、黄柏等经济树木。 “哪里有矿山,哪里就有生态管理和环境“保护环境”成为村民们的共识。20年来,该村共植树6400多公顷,退耕还林1600多公顷,全村森林覆盖率从60%提高到96%以上。

今天沿着姚枝河漫步,随处可见郁郁葱葱的绿树。村里主要路口的电子屏显示温度、湿度、含氧量等实时数据:7月27日17:00,药地神峡气温22.2℃,负氧离子浓度1696个,远超“洁净空气”标准。

被破坏的姚枝河不仅赢得了“国家绿色矿山”、“国家生态公园”的金字招牌,也开启了打造国家旅游度假区的新征程。

改造并利用来重建“丰富的矿物质”

觉醒只是一个开始。转型需要勇气和冷静的战略眼光。

戴家湾L规则左侧广场上,悬挂着一口大钟,上面“警钟响”四个红色大字格外醒目。这是姚枝河上第一个露天采矿场。如今,在直线不到两公里的封闭矿带上,建成了法治广场、秦莲广场和以“九老八匠”命名的楚风古民居特色民宿,成为党员教育基地、中小学生基地和实践基地。

从沁莲广场驱车来到姚枝河最大的渣场——桐树堡渣场。站在28米高的渣坝上,一侧是一望无际的峡谷深渊,另一侧是与渣堆结合的平地。

“你是个渣,这个mp是周围三个矿井用的,一开始只有12米高,现在已经和路面齐平了。”村里年近70岁的老矿长徐列奎说,土地肥这里面积已超过1万平方米,改造后将成为一片“宝地”。

如今,沿着姚枝河行走,已很难看到采矿活动的痕迹。在追求变革和发展的耀之和人眼里,没有包袱,只有矿渣、水坝、矿山、隧道里的财富。

原来,“地平不及三尺”的药枝河上,到处都是用回填矿渣修建的景点,如农业文化博物馆、磷矿博物馆等。

不仅如此,一些知名企业家也开始青睐这片土地。

2021年冬天,宜昌市东藏酒商王刚在一次旅行中结识了姚致和。他看中了老屋沟的一座矿山和渣坝周边的环境,开始了第二次创业之旅。

经过四年的努力,这里的旧貌焕然一新:占地2000多平方米的东藏酒文化广场展示长达数米的彩旗,举办村里唯一的夜市;东藏酒香气溢满矿井,储量达500多吨。 “受到姚志和精神的感染,我把姚志和的阵型纳入其中,依托这个大平台,相信会越来越好。”王刚说道。

不远处,梨花山脚下,投资11.8亿元的药神天池民俗文化园项目正在全力建设,工程车辆仍在来回封闭。据介绍,一期工程预计今年年底竣工。从镐上山的“黑崛起”,到壮士割腕的“绿色觉醒”,再到绿化成金的“生态蝶变”,姚之和村用30多年的艰苦探索和踏实实践,完成了从“靠山、靠山”的历史性跨越。吃山山“在希望、烦恼和山的倒塌中。”

今年3月,中国(丽水)凉山学院院长刘克勤莅临姚之和绿色转型发展的成功实践和发展,是“两山”理念在基层生根发芽的生动体现。

记者:孙凤玲|来信:冯轩辕、陈凌

来源:襄阳日报综合

过去和现在的对比图和文字:

1988年

村民们在雪地里走过崎岖的山路

需要一整天的时间才能到达小镇

2024年

曾经危险的道路已经变成了一条有吸引力的自动驾驶走廊。

这里已成为马拉松赛事的热闹赛道。

从“步行下山”到“自驾”的明显转变

用极简主义的图形语言

概述姚之河村的生态与生活方式

文化与旅游结合的华丽转身

姚志和村从封闭村变身

迈向文化旅游目的地

引起海外网友热烈的屏幕关注和互动

从“有饭吃、有衣穿、有煤油灯亮、有茅屋住”,到今天的“全国文明村”、“全国乡村治理示范村”、“中国山区幸福村”,姚之河村经历了怎样的转变?

在2025年7月29日,《向阳日报》头版发表文章《从“依托大山、山食”到“护山富山”——姚氏对落实“两山”理念治河的回答》,深入解读了姚氏治理流域的转型发展实践。今天,我们特意回顾了这篇文章,希望与读者一起回顾一下姚河治理的再生与转型过程。

从“依托山、吃山”到“呵护山、富山”

- - 落实“两山”理念治河为您解答

包裹着的景山,青山遍地。在向阳、十堰、神农架森林交界处的高山上,有一颗山林明珠——保康县姚之和村。

这里的平均高度超过1600米。 “这山大石多,出门要爬上去。”这个曾经气候寒冷的贫困村如今不仅成为保康县“最富裕村”,还跻身第三批全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,并连续六年荣获“全国文明村”称号。

姚致河人民自力更生、团结奋斗,谱写了山村巨变的壮丽史诗,随着“两山”改造的实施,实现了中国资源型乡村的壮丽跨越。

穷了就想着创新,劈山开矿

七月如火,但茂密的森林和高山峡谷却让瑶枝河凉爽宜人。上海、湖北武汉、河南南阳等地的游客慕名而来,姚至太极养生中心往往一房难求度假酒店、云岭度假民宿等

当你继续前行时,风景会发生变化,你所看到的都是绿色。漫步村中,青山绿水,令人心旷神怡。很难想象这个地方曾经如此封闭和落后。

20世纪80年代末,姚之和村是保康县最贫困的村子,没有路、没有电,农民年收入不到100元。村民们自嘲道:“我们吃着救济粮,穿着破烂的衣服,点着煤油灯,住在那些房子里。”

转机出现在1988年7月,在桐树堡的一头牛前,6名村党员庄严宣誓:修路修矿,摘掉“贫困标签”!大家一致决定请村里的民办教师孙凯林担任带头人。

为了打开出山路,孙凯林拿出多年积蓄的4000元积蓄盖起了房子,并与其他村干部合作借钱3000元购买炸药、雷管等爆炸物品。

开始工作时,天寒地冻,山上有三层以上积雪。一些村民投降了。孙凯林带领党员高呼:“要吃苦,就当党员吃苦;要死,就必须先努力奋斗”! “他在腰上系了一根绳子,从岩石上滑到了山上。他挥舞着锤子和镐,无视贫困中战争的第一门大炮。

就这样,在村“两委”的领导下,姚之和村干部群众一段一段地开山修路。历时10年,开通公路隧道18条,修建桥梁11座、拱涵16座,修建连接外界与悬崖峭壁的村级公路136公里。在此期间,有3人丧生,8人因损坏致残。

连接出去的路边天地打开了,磷矿卡车送来了,村民的腰包鼓起来了,村集体也进行了积累。然而,财富积累的背后却是令人惊讶的代价。

最高峰时,村里有40多个矿井同时作业,52公里的矿带上出现了洞。矿渣随意倾倒,堵塞河流,造成严重的水土流失。选矿废弃物未经处理直接排入穿过村子的两条小河。河水变得浑浊,鱼虾不见了。矿车在尘土中行驶,矿区附近常年尘土飞扬。森林覆盖率大幅下降,野生动物栖息地遭到破坏。

看似繁荣的“蝙蝠经济”建立在流沙之上,透支了子孙后代的生存基础。站在发展的十字路口,人们陷入了迷茫。

绿色觉醒ng,保护山水

“如果我们不小心挖坑,毁了青山,不仅毁了我们自己,也毁了我们的子孙后代!”村党委扩大会议上,孙凯林的话被听进去了。

一场深刻的“绿色觉醒”引发了一场从获取到回报的“绿色革命”。

——行业转型发展聚焦环保。

面对巨大的经济利益和村民的质疑,村“两委”顶住压力,毅然决定关闭所有露天矿山和8个不符合环保需要的矿点。全村矿点数量由最高峰时的40多个大幅减少到不足10个,矿山全部实现标准化。成立磷化工院士工作站,高薪聘请全国知名磷化工专家研究探索矿业经济发展。采用国内先进技术,开展窑法磷酸技术研究,实施产业创新升级。

——修路不分山,隧道护青山。

觉醒后的姚之和人民将“生态优先”刻在骨子里。 2008年,在修建连接重要矿区的道路时,由于山体挡住了道路,该村决定修建隧道而不是明渠。虽然成本增加了几十倍,但这条穿山隧道最大程度地保护了山上植被。

——浊气止流,清泉归来。

在姚枝河1258磷矿1140号主坑口,先进的污水处理线24小时运行。经过四级净化处理,洞内水质清澈,适合人畜饮用水流从出水口以每秒0.3立方米的流量沿台阶倾泻而下,注入马面河。成群的小鱼在出水口嬉戏。瑶枝河里有6座这样的污水处理厂,村里的污水全部在出去的路上就见了肚皮。同时建立河道巡查制度,严禁生产生活污水直接排入河道。

——认识与管理并举,矿山披上新绿。

组建专业绿色化工队伍,常年奋战在矿山修复第一线。动员村民在房前屋后、田边、陡坡上种植核桃、柿子等果树和杜仲、黄柏等经济树木。 “哪里有矿山,哪里就有生态管理和环境“保护环境”成为村民们的共识。20年来,该村共植树6400多公顷,退耕还林1600多公顷,全村森林覆盖率从60%提高到96%以上。

今天沿着姚枝河漫步,随处可见郁郁葱葱的绿树。村里主要路口的电子屏显示温度、湿度、含氧量等实时数据:7月27日17:00,药地神峡气温22.2℃,负氧离子浓度1696个,远超“洁净空气”标准。

被破坏的姚枝河不仅赢得了“国家绿色矿山”、“国家生态公园”的金字招牌,也开启了打造国家旅游度假区的新征程。

改造并利用来重建“丰富的矿物质”

觉醒只是一个开始。转型需要勇气和冷静的战略眼光。

戴家湾L规则左侧广场上,悬挂着一口大钟,上面“警钟响”四个红色大字格外醒目。这是姚枝河上第一个露天采矿场。如今,在直线不到两公里的封闭矿带上,建成了法治广场、秦莲广场和以“九老八匠”命名的楚风古民居特色民宿,成为党员教育基地、中小学生基地和实践基地。

从沁莲广场驱车来到姚枝河最大的渣场——桐树堡渣场。站在28米高的渣坝上,一侧是一望无际的峡谷深渊,另一侧是与渣堆结合的平地。

“你是个渣,这个mp是周围三个矿井用的,一开始只有12米高,现在已经和路面齐平了。”村里年近70岁的老矿长徐列奎说,土地肥这里面积已超过1万平方米,改造后将成为一片“宝地”。

如今,沿着姚枝河行走,已很难看到采矿活动的痕迹。在追求变革和发展的耀之和人眼里,没有包袱,只有矿渣、水坝、矿山、隧道里的财富。

原来,“地平不及三尺”的药枝河上,到处都是用回填矿渣修建的景点,如农业文化博物馆、磷矿博物馆等。

不仅如此,一些知名企业家也开始青睐这片土地。

2021年冬天,宜昌市东藏酒商王刚在一次旅行中结识了姚致和。他看中了老屋沟的一座矿山和渣坝周边的环境,开始了第二次创业之旅。

经过四年的努力,这里的旧貌焕然一新:占地2000多平方米的东藏酒文化广场展示长达数米的彩旗,举办村里唯一的夜市;东藏酒香气溢满矿井,储量达500多吨。 “受到姚志和精神的感染,我把姚志和的阵型纳入其中,依托这个大平台,相信会越来越好。”王刚说道。

不远处,梨花山脚下,投资11.8亿元的药神天池民俗文化园项目正在全力建设,工程车辆仍在来回封闭。据介绍,一期工程预计今年年底竣工。从镐上山的“黑崛起”,到壮士割腕的“绿色觉醒”,再到绿化成金的“生态蝶变”,姚之和村用30多年的艰苦探索和踏实实践,完成了从“靠山、靠山”的历史性跨越。吃山山“在希望、烦恼和山的倒塌中。”

今年3月,中国(丽水)凉山学院院长刘克勤莅临姚之和绿色转型发展的成功实践和发展,是“两山”理念在基层生根发芽的生动体现。

记者:孙凤玲|来信:冯轩辕、陈凌

来源:襄阳日报综合 下一篇:没有了